ОХРАНА ПРИРОДЫ, комплекс

естественнонауч. техн.-про-изводств., экономич. и административно-правовых меро-приятии,

осуществляемых в пределах данного государства или его части, а тaкжe в международном

масштабе, по охране, рациональному использованию и восстановлению живой (растительность

и животный мир) и неживой (почвы, воды, атмосфера, недра, климат и др.) природы.

О. п. включает защиту ее и человека от воздействия всех чужеродных хим. соед.-ксенобиотиков

(пром. загрязнения, удобрения, пестициды, препараты бытовой химии, лек. ср-ва

и т.п.), к-рые могут нарушать равновесие прир. процессов в биосфере и вызывать

гибель живых организмов. Данная статья посвящена в осн. проблемам О. п. от загрязнений

предприятиями хим. отраслей пром-сти. О рациональном использовании прир. и вторичных

сырьевых ресурсов и энергии подробно см., напр., Безотходные производства,

Обогащение полезных ископаемых.

Научно-технический прогресс

и окружающая среда

Общие положения. К сер.

20 в. опасность необратимых загрязнений и изменений окружающей среды стала одной

из глобальных проблем человечества. Усиление антропогенного воздействия на природу

обусловлено прежде всего значит. ростом с начала текущего столетия населения

Земли (с 1,5 до 5 млрд. чел.), а также еще более быстрым увеличением добычи

и переработки прир. ресурсов. Мировые энер-гетич. мощности и объем пром. продукции

удваиваются соотв. каждые 12 и 15 лет. Прогнозы показывают, что индустриальные

нагрузки на окружающую среду к нач. 21 в. возрастут в 2,5-3,0 раза. Ежегодно

из земных недр извлекается св. 100 млрд. т полезных ископаемых, выплавляется

800 млн. т металлов, вырабатывается более 60 млн. т синтетич. материалов, на

поля вносится 500 млн. т удобрений и более 2 млн. т пестицидов и т. д.; используется

13% речных стоков, в водоемы мира сбрасывается 700 млрд. м3 пром.

и бытовых сточных

вод; снос с суши твердых в-в в океаны достигает 17,4 млрд. т. Развитие мировой

индустрии сопровождается образованием значит. кол-в отходов, к-рых уже сейчас

приходится 20 т/год на каждого жителя Земли.

Последствия техногенного

влияния на окружающую среду настолько серьезны, что привели к заметному ухудшению

экологич. состояния атмосферы, гидросферы и литосферы. Осн. источники загрязнений

атмосферы -пром-сть, транспорт, тепловые электростанции. Наиб. доля загрязнений

атм. воздуха приходится на оксиды углерода, серы и азота, углеводороды и пром.

пыль. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается (млн. т): СО2-2·104,

СО-200, SO2-150, (NO + NO2)-50, пыль-250, углеводороды-св.

50; в СССР (всего вредных в-в пром-стью и транспортом) -100. Каждый из имеющихся

в мире автомобилей за пробег длиной 15 тыс. км потребляет в среднем 4350 кг

О2 и выбрасывает выхлопные газы, содержащие примерно 200 в-в, в т.

ч. 3250 кг СО2, 530 кг СО, 27 кг (NO + NO2), 93 кг углеводородов

(включая канцерогенные соед.). Кроме того, в результате широкого использования

тетраэтилсвинца в качестве антидетонац. добавки к бензину с выхлопными газами

выбрасываются оксиды, хлориды, фториды, нитраты и сульфаты свинца. Твердые частицы

этих соед. образуют аэрозоли, к-рые оседают в непосредств. близости от автомобильных

дорог. Время нахождения мелких частиц свинца в атмосфере составляет от одной

до четырех недель.

Насыщение биосферы тяжелыми

металлами - одно из наиб. важных глобальных последствий науч.-техн. революции.

За всю историю человечества выплавлено ок. 20 млрд. т железа. Его кол-во в материалах,

из к-рых изготовлены сооружения, машины, транспортные ср-ва и т. д., составляет

ок. 6 млрд. т, остальное кол-во железа рассеяно в окружающей среде, куда ежегодно

попадает более 25% его продукции. Др. металлы мигрируют в больших кол-вах: напр.,

степень рассеивания ртути и свинца достигает 80-90% от их годового произ-ва.

При сжигании угля с отходящими газами в атмосферу поступает более 120 млн. т

золы, в к-рой нек-рых элементов содержится больше, чем добывается из земных

недр: Mg в 1,5 раза, Мо в 3 раза, As в 7 раз, U и Ti в 10 раз, Аl, I, Со в 15

раз, Hg в 50 раз, Li, V, Sr, Be, Zr в сотни раз, Са, Ge в тысячи раз, Y в десятки

тысяч раз; в результате они возвращаются на Землю.

Рассеянные элементы способны

концентрироваться в растениях, водоемах и почве. В организм человека они могут

поступать с продуктами питания, питьевой водой и воздухом. Опасными загрязнениями

окружающей среды стали радиоактивные в-ва, образующиеся в результате ядерных

взрывов, аварий на АЭС (напр., на Чернобыльской), развития ядерной энергетики.

Вследствие накопления загрязнений, в первую очередь нек-рых хладонов, в атмосфере

происходит разрушение озонового слоя, предохраняющего земную пов-сть от коротковолнового

солнечного излучения.

Загрязнения, поступающие

в атмосферу, возвращаются с осадками на Землю и попадают в водоемы и почву.

Сточными водами пром-сти агропром. комплекса загрязняются реки, озера и моря.

В них поступает более 30 млн. т/год разл. отходов, содержащих соли, нефть и

нефтепродукты, удобрения, пестициды и др. Тяжелые металлы в составе загрязнений

(Pb, Hg, Zn, Cu, Cd), попавшие в водоемы, активно поглощаются животными и рыбами,

к-рые погибают сами или отравляют людей, использующих их в пищу. Известны случаи

отравления ртутью, к-рая попадала в организм человека вместе с рыбой (см. также

ниже). В результате аварий судов, промывки резервуаров танкеров, утечек нефти

при добыче ее в шельфовых зонах в воды океана поступает 12-15 млн. т/год жидкого

горючего. Каждая тонна нефти покрывает тонкой пленкой 12 км2 водной

пов-сти и загрязняет до 1 млн. т воды. В настоящее время нефтью и нефтепродуктами

загрязнена уже 1/5 акватории Мирового океана. Нефтяная

пленка способствует гибели оплодотворенной икры рыб, нарушает процессы фотосинтеза

и выделения кислорода, осуществляемого фитопланктоном,

т. е. происходит нарушение газо- и влагообмена между атмосферой и гидросферой.

Значит. водопотребление

привело к ухудшению экологич. обстановки, напр., в ряде крупных регионов СССР

(см. ниже). Так, вследствие безвозвратного изъятия почти всего стока рек Амударья

и Сырдарья объем воды в Аральском море за последние 20 лет уменьшился на 54%;

уровень моря продолжает падать, а соленость воды в нем, так же как и в Азовском

море, повышается.

Огромное кол-во отходов

попадает в почву, самоочищение к-рой не происходит или протекает очень медленно.

Поэтому в почве интенсивно накапливаются разл. металлы и токсичные в-ва, что

способствует постепенному изменению ее хим. состава, снижению плодородия и разрушению

экологич. систем.

Большой вред окружающей

среде наносит неумелое потребление удобрений (особенно азотных) и пестицидов.

Так, в США на 1 т удобрений получают 16 т зерна, а в СССР-только 6 т (1990).

Поэтому для интенсификации с.-х. произ-ва в нек-рых районах нашей страны увеличивают

нормы внесения в почву азотных удобрений, что приводит к негативным последствиям.

Именно в этих районах наблюдались болезни и гибель с.-х. животных из-за потребления

ими кормов, содержащих св. 1 % нитратов (в расчете на массу сухого корма). Для

поднятия урожайности с.-х. культур часто недопустимо увеличивают также нормы

опыления объектов пестицидами. В СССР ежегодно в среднем на душу населения расходовалось

1,3кг пестицидов (в США-1,9 кг). Однако их использование в хлопко- и рисосеящих

районах превышает среднюю величину в сотни раз, но не способствует росту урожайности.

Более 95% от вносимого кол-ва пестицидов не достигает, как правило, обрабатываемых

объектов и попадает в почву, водоемы и воздух, где постепенно накапливаются.

Это приводит к большим потерям флоры вследствие уничтожения насекомых-опылителей

пестицидами. Мн. из них являются канцерогенами, обнаруживают мутагенную активность,

вызывают у людей аллергич. заболевания. Ежегодно пестицидами в мире отравляется

более 1 млн. человек.

В мире сжигается угля и

нефти соотв. до 5 и 3,2 млрд. т/год; при этом выделяется 2·1020Дж

тепловой энергии, к-рая рассеивается в окружающей среде, изменяя ее температурный

режим. При росте произ-ва энергии на 6% в год в сер. 21 в. начнется повышение

средней т-ры планеты (в ряде регионов этот процесс уже происходит). Мощность

всех источников энергии на Земле составляет 1013 Вт, а мощность поступающей

на нее солнечной энергии достигает 107 Вт; чтобы исключить глобальное

повышение тепловой нагрузки на окружающую среду, мощность земных источников

энергии нельзя увеличивать более чем в 10 раз. Возрастание тепловой нагрузки

отрицательно влияет на тсрмич. и биол. режимы водостоков, способствует изменению

в водоемах р-римости газов в воде, увеличению восприимчивости к заболеваниям

живых организмов, замене обычных водорослей синезелеными.

Т. обр., выброс пром. загрязнений

приводит к необратимому разрушению как отдельных экологич. систем, так и биосферы

в целом, включая воздействие на глобальные физ.-хим. параметры среды. Происходит

закисление почв, гибель лесов и опустынивание больших территорий; изменяется

видовой состав флоры и фауны во мн. водоемах, загрязняются не только мелкие

реки, но и крупные водные объекты (напр., озера Байкал и Ладожское, Азовское

и Черное моря), ощущается нехватка пресной воды; атмосфера мн. городов насыщается

неорг. и орг. соед., концентрации к-рых выше ПДК; исчезают мн. виды растений

и животных, возникают новые болезни, нерационально используются прир. ресурсы-с

отходами теряются огромные кол-ва ценных в-в.

В связи с возрастанием

негативных изменений в окружающей среде в 70-80-х гг. в мире принято и предусматривается

принять большое число международных и региональных

конвенций, соглашений, программ, проектой по разл. проблемам О. п. Примеры:

постоянно действующая Программа ООН по окружающей среде (1972); Всемирная стратегия

О. п. (1980); Конвенции по охране вод Мирового океана от загрязнения нефтью

(1977), флоры и фауны суши (1981), озонового слоя (1985); ежегодные международные

конференции (с 1980), посвященные мерам по снижению опасности хлорной продукции,

особенно типа "диоксина"-полихлорированных полициклич. соед.

(ПХПС) и т.д.

В СССР вопросы охраны окружающей

среды отражены в законах и спец. постановлениях о Земле, ее недрах, водах, лесах,

атм. воздухе и животном мире. С 1974 в гос. годовые и пятилетние планы экономии,

и социального развития включался раздел "Охрана окружающей среды и рациональное

использование прир. ресурсов" и введена гос. статистич. отчетность по

выполнению соответствующих природоохранных мероприятий. Принимались меры по

оздоровлению экологич, обстановки во мн. регионах, в т.ч. по защите от загрязнения

озер Байкал и Ладожское; прекращены работы по переброске части стока северных

и сибирских рек. Однако в условиях ускорения науч.-техн. прогресса и интенсификации

произ-ва развитие пром-сти в ряде районов сопровождается ростом загрязнения

биосферы. Поэтому в 1988 было принято постановление "О коренной перестройке

дела охраны природы в стране". Для координации работ в этой области была

создана спец. правительств. организация -Госкомприрода СССР (1988).

Отходы производства и потребления.

Для хим. отраслей пром-сти характерны широкая номенклатура продукции и многообразие

разл. по составу и физ.-хим. св-вам отходов производства. Кол-во последних вследствие

развития произ-ва непрерывно возрастает, что способствует загрязнению окружающей

среды. Между тем выброс в нее отходов нецелесообразен не только экологически,

но и экономически, поскольку большинство их представляет собой вторичные материальные

ресурсы. Науч.-техн. прогресс позволяет благодаря разработке и внедрению соответствующих

процессов и методов, а также оборудования не только резко сократить отходы произ-ва

и повысить его эффективность (вследствие значит. снижения расхода сырья и материалов

и стоимости продукции), но и обеспечить необходимую защиту окружающей среды

от загрязнения пром. выбросами.

Отходы в хим. технологии

классифицируют по агрегатному состоянию, токсичности, методам переработки и

др. По агрегатному состоянию различают отходы газообразные, жидкие и твердые.

Газообразные отходы-выделения хим.-технол. процессов, выбросы из пром. печей,

сушилок, отдувочных аппаратов и т.д. Жидкие отходы почти полностью состоят из

жидкой фазы и содержат растворенные в воде или иных р-рителях соли, щелочи,

к-ты, орг. в-ва, а также примеси взвешенных частиц. Твердые отходы получают

в виде порошков, пылей, слитков или затвердевшей массы. К отдельной группе отходов

относят т. наз. шламы-остатки, содержащие твердую и жидкую фазы (осадки после

фильтрования, седиментации, нейтрализации).

Кроме отходов произ-ва

возникают также отходы потребления. Пром. отходы-металлолом, вышедшее из строя

оборудование, техн. изделия из пластмасс, резин, стекла и др. Бытовые отходы-пищ.

остатки, изношенные одежда, обувь и т.п., использованная тара и т.д.

По токсичности отходы подразделяют

на безвредные, токсичные и особо токсичные. Токсичность отходов устанавливают:

по эффекту непосредств. воздействия на здоровье людей (хронич. заболевания,

канцерогенная или мутагенная активность, поражение разл. органов и др.); по

воздействию на животных; по биоаккумулятивным св-вам; по устойчивости в окружающей

среде; по св-вам продуктов разложения и т.д.

Типы затрат на природоохранные

мероприятия. Отходы, попадающие в атмосферу, гидросферу и литосферу, ухудша-ют

прир. среду. Для поддержания ее на заданном уровне на совр. этапе развития произ-ва

требуются значит. затраты:

1) на мероприятия, необходимые

для уменьшения поступления выбросов в окружающую среду; 2) на компенсацию социальных

последствий от выбросов; 3) на возмещение потерь сырья и продуктов с отходящими

газами и сточными водами.

Ущерб, наносимый природе,

подразделяется на экономический, социальный и моральный. Экономич. ущерб бывает

фактическим, возможным и предотвращенным. Фактич. (расчетный) ущерб - фактич.

потери, причиненные народному х-ву в результате загрязнения окружающей среды.

Возможный ущерб м. б. нанесен при отсутствии природоохранных мероприятий. Предотвращенный

ущерб - разность между возможным и фактич. ущербами в определ. момент времени.

При нахождении ущербов от загрязнения атмосферы и водоемов исходят из локальных

ущербов. Напр., экономич. ущерб от загрязнения атмосферы включает: ущерб, причиненный

повыш. заболеваемостью населения; ущерб сельскому, лесному, жилищно-коммунальному

и бытовому хозяйствам; ущерб пром. объектам. Для уменьшения размеров экономич.

ущерба необходимо увеличивать выпуск очистных сооружений и повышать их эффективность.

Для стабилизации и улучшения состояния окружающей среды в разных странах выделяют

ср-ва в размере 1-2,5% от нац. дохода. В СССР затраты на охрану природы за 1981-90

составили 92 млрд. руб. На предприятиях хим.-лесного комплекса для охраны окружающей

среды и рационального использования прир. ресурсов закрываются предприятия с

устаревшей технологией и создаются новые произ-ва без выбросов или с небольшим

кол-вом отходов. Осн. направления организации таких произ-в: разработка принципиально

новых процессов и схем получения известных видов продукции, обеспечивающих энергоемкую,

ре-сурсосберегающую комплексную переработку сырья; создание оборотных и замкнутых

систем водопотребления; переход от открытых процессов к рециркуляционным; рекуперацию

(улавливание и переработку) отходов; создание территориально-пром. комплексов

с замкнутой структурой материальных потоков сырья и отходов.

Охрана атмосферного воздуха

Промышленные выбросы и

источники загрязнений. Осн. выбросами хим. предприятий в атмосферу являются

оксиды углерода, азота и серы, сероводород, сероуглерод, аммиак, соед. хлора

и фтора, пыль произ-в неорг. и орг. в-в, аэрозоли, фенолы, альдегиды, спирты,

амины и др. По агрегатному состоянию все пром. выбросы делят на газообразные,

жидкие, твердые и смешанные. Кроме того, эти загрязнения классифицируют: а)

по характеру организации отвода и контроля (организованные и неорганизованные);

б) по режиму отвода (непрерывные и периодические); в) по т-ре -нагретые (т-ра

газопылевой смеси превышает т-ру воздуха) и холодные; г) по локализации (в основном,

вспо-могат. и подсобном произ-вах); д) по признакам очистки-удаляемые без нее

(организованные и неорганизованные) и после нее (организованные). При этом под

очисткой газовой смеси понимают отделение от нее или превращ. в безвредное состояние

загрязняющего в-ва. В последнем случае оно выбрасывается в атмосферу вместе

с газом.

Организованные выбросы

поступают в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и др.

трубопроводы; неорганизованные выбросы попадают в атмосферу как ненаправленные

потоки газа в результате нарушений герметичности аппаратуры, отсутствия или

неудовлетворит. работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки сырья,

выгрузки и хранения продукции. Различают также первичные выбросы, поступающие

в атмосферу непосредственно от источников загрязнений, и вторичные выбросы,

к-рые, являясь продуктами образования первичных выбросов, м. б. более токсичны

и опасны.

Источники загрязнений воздушного

пространства подразделяют: 1) по назначению-технологические, содержащие хвостовые

газы рекуперац., абсорбц., адсорбц. и др. улавливающих установок, а также продувочные

газы из аппаратов и т. п. (для этих источников характерны высокие концентрации

вредных в-в и сравнительно малые объемы удаляемого воздуха); вентиляционные

(местные отсосы от оборудования и общеобменная вытяжка); 2) по геом. форме-точечные

(трубы, шахты, крышные вентиляторы) и линейные (аэрац. фонари, открытые окна,

близко размещенные вытяжные шахты и факелы); 3) по месту расположения-незатененные,

или высокие, находящиеся в зоне недеформир. ветрового потока (высокие трубы,

а также точечные источники, удаляющие загрязнения на высоту, превышающую в 2,5

раза высоту производств. здания); затененные, или низкие, расположенные на высоте

в 2,5 раза меньшей высоты здания; наземные, находящиеся вблизи земной пов-сти

(открыто расположенное технол. оборудование, колодцы пром. канализации, пролитые

токсичные в-ва, сбросы отходов произ-ва); 4) по режиму работы-непрерывного и

перио-дич. действия, мгновенные и залповые, при к-рых за короткий промежуток

времени в воздух удаляется большое кол-во вредных в-в (возможны при авариях

и сжигании быстрогорящих отходов произ-ва на т. наз. площадках уничтожения).

Загрязнения переносятся на большие расстояния с воздушными массами.

Влияние загрязнений

на запыленность и прозрачность атмосферы и здоровье человека. Важную роль

в проницаемости тепловых лучей играет накопление в атмосфере диоксида углерода.

Ежегодно его кол-во возрастает на 0,4%, и в настоящее время концентрация в атмосфере

составляет 0,032% (ожидается, что она будет удваиваться каждые 23 года). СО2

поглощает ИК излучение, что при определенной концентрации газа может вызывать

глобальное повышение т-ры ("парниковый эффект").

Наиб. серьезна проблема

загрязнения атмосферы соединениями серы. Выбросы SO2 на одного человека

составляли (кг, 1987): в Великобритании-88, СССР-91, Финляндии -119, Чехословакии-201.

Продолжит. действие даже малых концентраций SO2 приводит к возникновению

у человека гастрита, бронхита, ларингита и др. болезней. Есть сведения о связи

между содержанием SO2 в воздухе и уровнем смертности от рака легких.

В атмосфере SO2 окисляется до SO3. Окисление происходит

каталитически под воздействием следовых кол-в металлов, в осн. Мn. Кроме того,

газообразный и растворенный в воде SO2 может окисляться озоном или

Н2О2. Соединяясь с влагой воздуха, SO3 образует

серную к-ту, к-рая с находящимися в атмосфере металлами дает сульфаты.

В зависимости от влажности

воздуха и др. условий SO2 присутствует в атмосфере от неск. часов

до неск. дней. Кол-ва SO2 и SO2-4 неодинаковы

по высоте: на небольших высотах кол-во SO2 больше; соотношение SO2/SO2-4

уменьшается с высотой. Переносу на дальние расстояния SO2 и его рассеиванию

в верх. слоях атмосферы способствует стр-во высоких дымовых труб. Однако при

этом увеличивается время пребывания серосодержащих соед. в воздушной среде и,

следовательно, степень превращения SO2 в H2SO4

и сульфаты. Содержащие их кислотные осадки (дождь, град, снег и др.) в районах,

где они выпадают, оказывают отрицат. воздействие на водные экосистемы, на рост

деревьев и с.-х. культур. Влияние таких осадков на живые организмы, в т. ч.

на человека, еще недостаточно исследовано.

Присутствие в атмосфере

взвешенных пылевидных частиц сульфатов размерами 0,1-1 мкм приводит к образованию,

наряду с кислотными осадками, туманов и снижению прозрачности воздуха, чему

способствует повышение его относит. влажности.

Вредное воздействие на

организм человека оказывает присутствие в воздухе др. токсичных газовых компонентов.

Так, СО инактивирует гемоглобин, обусловливая кислородную недостаточность тканей,

и вызывает расстройства нервной и сердечно-сосудистой систем, а также способствует

развитию атеросклероза. CS2 влияет на нервную систему, приводит

к острой интоксикации и атеросклерозу. H2S вызывает головную боль,

слабость, тошноту; даже малые концентрации его в газовой смеси могут служить

причиной функциональных расстройств центр. нервной и сердечнососудистой систем.

Своб. хлор и его соед.

влияют на обоняние, световую чувствительность глаз, нарушают дыхание. Соед.

фтора резко раздражают кожу и слизистые оболочки; при длит. их воздействии возможны

носовые кровотечения, насморк, кашель, склеротич. изменения в легких.

Оксиды азота сильно раздражают

легкие и дыхат. пути, приводят к возникновению в них воспалит. процессов; под

их влиянием образуется метгемоглобин, понижается кровяное давление, возникают

головокружение, потеря сознания, рвота, одышка. Наличие в атм. воздухе углеводородов

вызывает раздражение дыхат. путей, тошноту, головокружение, сонливость, расстройства

дыхания и кровообращения; нек-рые углеводороды - канцерогенные в-ва.

Пыль. Установлено, что

гигиенич. стандарт атмосферы допускает ее запыленность 1,5 т/га, однако в отдельных

пром. районах мира она достигает 60 т/га. Частицы пыли какое-то время остаются

в атмосфере, образуя т. наз. ядра конденсации, что ограничивает прохождение

УФ излучения. Т. обр., запыленность атмосферы способствует уменьшению кол-ва

солнечной радиации, достигающей Земли, и вызывает похолодание. Одновременно

пыль, падающая на пов-сть ледников, поглощает солнечную энергию и ускоряет их

таяние.

Влияние пыли на организм

человека обусловлено ее дисперсностью: мелкие частицы проникают в дыхат. пути

и раздражают слизистые оболочки. Длит. воздействие очень мелкой пыли может вызывать

закупорку пор и снижение потоотделения. У людей, постоянно проживающих в запыленной

местности, наблюдаются фиброзные изменения в легких. Пыль, содержащая ядовитые

в-ва (As, Hg, Pb), приводит к отравлениям. Напр., свинцовая пыль, обладая кумулятивным

действием, изменяет состав крови и костный мозг, вызывает мышечную слабость

и паралич лучевого нерва, свинцовые колики и воспаление головного мозга, поражения

печени и почек. Ртуть, находящаяся в пыли, проникает в мозг, разрушает нервную

систему, ослабляет умственные способности, вызывает импотенцию, ускоряет старение.

Асбестовая пыль приводит к фиброзу легких и, кроме того, усиливает вредное действие

SO2.

Тяжелые металлы и неметаллы,

выброшенные в атмосферу, включаются в прир. круговорот. Накопление их в почве

и воде опасно для всех живых организмов. Ряд элементов (в частности, As и Сг)

относят к в-вам, вызывающим раковые заболевания. Отравления Se обычно оканчивается

смертельным исходом; воздействие Т1 приводит к выпадению волос и др. заболеваниям,

особенно у детей, и т.д.

Радиоактивные вещества

находятся в атмосфере в пылеобразном состоянии или сцеплены в агрегаты с частицами

аэрозолей. Их хронич. воздействие даже в малых дозах нарушает нервную деятельность,

ф-ции половых желез, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, работу надпочечников,

гипофиза, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, изменяет форменные

элементы крови, вызывает генетич. аномалии.

Контроль за качеством

воздушной среды имеет важное значение, т. к. выбросы в атмосферу в разл.

странах достигают значит. размеров. Так, в 104 городах СССР загрязнение воздуха

в отдельные дни в 10 раз превышало установл. нормы (1988). Для такого контроля

используют след. показатели: ПДКр.з. - предельно допустимая концентрация

хим. в-ва в воздухе рабочей зоны, мг/м3; ПДКм.р. , ПДКс.с.-

соотв. макс. разовая и среднесуточная предельно допустимые концентрации хим.

в-ва в воздухе населенных мест, мг/м3. В зависимости от значения

ПДК хим. в-ва в воздухе классифицируют по степени опасности (см. Токсичность).

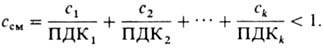

При одноврем. присутствии в атмосфере k вредных в-в (с концентрациями

c1 c2, ..., сn)однонаправл.

действия их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать 1:

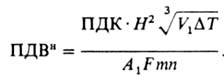

Для нагретых загрязнений

предельно допустимый выброс определяют по ф-ле:

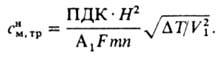

При этом концентрация вредного

в-ва в отходящем газе около устья источника загрязнений (напр., дымовой трубы)

должна быть не более нек-рой макс. концентрации, вычисляемой по ф-ле:

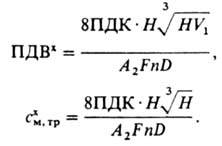

Для холодных выбросов расчет

проводят по ф-лам:

В этих ф-лах Я высота дымовой

трубы, м; V1 - объем газовоздушной смеси за время ,

м3/с;

,

м3/с;  T-разность

между т-рами выбрасываемой смеси и атм. воздуха; A1 A2-

коэф., зависящие от условий вертикального и горизонтального рассеивания

вредных в-в в воздухе (120-240); F- безразмерный коэф., учитывающий скорость

оседания в воздухе вредных в-в (для газов F = 1); т, п коэф.,

учитывающие условия выхода газов из источника загрязнений; D диаметр

устья трубы, м.

T-разность

между т-рами выбрасываемой смеси и атм. воздуха; A1 A2-

коэф., зависящие от условий вертикального и горизонтального рассеивания

вредных в-в в воздухе (120-240); F- безразмерный коэф., учитывающий скорость

оседания в воздухе вредных в-в (для газов F = 1); т, п коэф.,

учитывающие условия выхода газов из источника загрязнений; D диаметр

устья трубы, м.

Контроль за качеством воздуха

осуществляют спец. службы на предприятиях, а также гос. и ведомств. органы.

Защита воздуха от пыли.

Последняя образуется гл. обр. в технол. процессах, связанных с измельчением

в-в, перемешиванием и транспортированием сыпучих материалов. Для удаления пыли

используют циклоны, мокрые пылеуловители и фильтры. Осн. критерий выбора типа

оборудования степень очистки, к-рая зависит от св-в пыли и параметров газового

потока. Пром. пыли, уловленные в разл. установках, используют в качестве целевых

продуктов и сырья в исходных произ-вах (в т.ч. строительных), в с. х-ве. Сильнотоксичные

пыли подлежат подземному захоронению или ликвидации сжиганию (см. также Пылеулавливание).

Защита воздуха от газо-

и каплеобразных примесей. Методы очистки отходящих газов подразделяют на

некаталитические и каталитические. С помощью первых методов примеси выводятся

из газовой смеси путем конденсации или поглощения жидкими либо твердыми сорбентами.

При ка-талитич. методах примеси не выделяются из системы, а превращаются в др.

в-ва, к-рые остаются в газовой смеси или затем удаляются (см. также Газов

очистка, Каплеулавли-вание. Туманоулавливацие).

Охрана водного бассейна

Улучшение водообеспечения

- одна из главных экологич. проблем человечества. Вследствие роста потребления

воды в с. х-ве, пром-сти, на коммунально-бытовые нужды и др. причин (вырубка

лесов, осушение болот и т.д.) и усиливающегося загрязнения водоемов пром. стоками

и

отходами во мн. регионах

мира возник острый дефицит ресурсов пресных вод (см. Вода). Напр., в

Средней Азии своб. водные ресурсы практически отсутствуют. В этих условиях для

хим. отраслей пром-сти важную роль играют рациональное водопотребление, водоподготовка

и очистка сточных вод.

Водопотребление. На

предприятиях хим.-лесного комплекса воду используют для производств. и хозяйств.-бытовых

нужд. Потребление свежей воды на каждом предприятии достигает огромных размеров

и сопровождается образованием сточных вод (см. ниже), сброс к-рых загрязняет

водоемы. С учетом этого для сокращения потребления свежей воды и уменьшения

кол-ва сточных вод проводят разл. мероприятия: разрабатывают и применяют безводные

и маловодные технол. процессы; совершенствуют действующие произ-ва; внедряют

аппараты воздушного охлаждения, повторно используют в оборотных и замкнутых

системах очищенные сточные воды.

Осн. кол-во воды (до 80%)

на предприятиях служит для охлаждения оборудования, газообразных и жидких продуктов.

Охлаждающая вода не соприкасается с материальными потоками и циркулирует в оборотных

системах (условно чистая вода); она многократно нагревается до 40 45 °С

и охлаждается в вентилируемых градирнях или брызгальных бассейнах. В результате

испарения безвозвратно теряется значит. кол-во воды. Кроме того, для предотвращения

инкрустаций, коррозии, биол. обрастания аппаратов и трубопроводов часть оборотной

воды выводится из системы на очистку (продувочная вода). Указанные потери компенсируются

подачей в систему свежей воды. В целом по хим. пром-сти и предприятиям по произ-ву

удобрений коэф. использования воды К = 0,73 (на нек-рых предприятиях

0,85-0,95), а доля оборотной воды достигла 82,5% (1985). Ее кол-ва для произ-в

ряда хим. продуктов (СССР, 1990) приведены в таблице.

УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

И КОЛИЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ (на 1 т продукции)

|

Продукция |

Расход оборотной

и последовательно используемой воды, м3 |

Расход свежей воды

из источника, м3 |

Общий расход воды,

м3/т |

Безвозвратное потребление

и потери воды, м3 |

Кол-во сточных

вод, м3 |

||

|

Удобрения |

|

|

|

|

|

||

|

азотные |

57,3 |

4,3 |

61,6 |

3,4 |

0,9 |

||

|

сложные |

47 |

5 |

52 |

2,1 |

2,3 |

||

|

Хим. ср-ва защиты

растений |

290 |

2 |

292 |

1,25 |

0,75 |

||

|

Сода |

|

|

|

|

|

||

|

кальцинированная |

120 |

5 |

125 |

3 |

15,2 |

||

|

каустическая (известковый

способ) |

122 |

1,5 |

123,5 |

1,5 |

0 |

||

|

Серная к-та |

72 |

5 |

77 |

2 |

3 |

||

|

Поликарбонатные

и полиформальдегидные смолы |

1028 |

50 |

1078 |

39 |

11 |

||

|

Синтетич, волокна |

2300 |

290 |

2590 |

95 |

195 |

||

|

Нефтеперерабатывающих

и нефтехим. произ-в (в расчете на 1 т нефти) |

51 |

1.4 |

52,4 |

1,1 |

0,3 |

||

Осн. направление рационального

потребления воды-создание замкнутых систем водоснабжения, исключающих образование

к.-л. отходов и сброс сточных вод в водоемы, т.е. многократное использование

воды и переработка всех загрязняющих в-в. Удаление примесей из сточных вод осуществляют

с помощью эффективных методов очистки. Подпитка замкнутых систем свежей водой

допускается при нехватке очищенных стоков для восполнения потерь воды в этих

системах. Применение свежей воды возможно также в производств. процессах, в

к-рых очищенные сточные воды нельзя использовать по условиям технологии или

гигиены. Организация замкнутых систем целесообразна,

если затраты на рекуперацию воды и в-в, выделенных из стоков и переработанных

до товарных продуктов или вторичного сырья, ниже затрат на водоподготовку и

очистку сточных вод до показателей, позволяющих сбрасывать их в водоемы без

загрязнения последних. На действующих предприятиях внедрение замкнутых систем

происходит поста-дийно с постепенным увеличением доли оборотного водоснабжения.

Очистка сточных вод.

Классификация стоков. В зависимости от условий образования различают сточные

воды: промышленные; атмосферные (образуются в результате выпадения атм. осадков

и, загрязняясь минер. и орг. в-вами, стекают с территории предприятий); хозяйственно-бытовые

(содержат примерно 42% минеральных и 58% по массе орг. примесей).

Пром. сточные воды представляют

собой жидкие отходы, к-рые образуются при переработке неорг. и орг. сырья. Источники

сточных вод в технол. процессах: 1) воды, образующиеся при протекании хим. р-ций

(загрязнены их продуктами и исходными в-вами); 2) воды, находящиеся в виде своб.

и связанной влаги в сырье или исходных продуктах и выделяющиеся при их переработке;

3) воды от промывок сырья, продуктов и оборудования; 4) маточные водные р-ры;

5) водные экстракты и абсорбенты; 6) хладагенты; 7) прочие-воды вакуум-насосов,

конденсаторов смешения, установок гидрозолоудаления, от мытья тары и др. Кол-ва

образующихся сточных вод определяются видом хим. произ-ва (см. табл.).

Сточные воды загрязнены

исходным сырьем, всевозможными неорг. и орг. в-вами. Напр., сточные воды произ-в

неорг. солей содержат к-ты, щелочи, фториды, сульфаты и др.; сточные воды произ-в

основного орг. и нефтехим. синтеза-жирные к-ты, спирты, альдегиды, кетоны, арома-тич.

соед. и т.п. В состав стоков произ-в мн. продуктов, кроме р-римых в воде, входят

коллоидные примеси, а также взвешенные (мелко- либо грубодисперсные) в-ва, плотность

к-рых м. б. больше или меньше плотности воды. Концентрации в сточных водах указанных

примесей весьма неодинаковы.

Ежегодно во внутр. водоемы

и моря сбрасывают 150 км3 сточных вод, в т. ч. 40 км3

без к.-л. очистки. Сброс неочищенных сточных вод в водоемы изменяет качество

прир. вод: снижается рН; повышается содержание тяжелых металлов и неметаллов

(Pb, Hg, Cd, Zn, As), нитратов и нитритов, фосфатов, ПАВ, пестицидов и продуктов

их распада; уменьшаются содержание кислорода и прозрачность; увеличивается кол-во

вирусов и бактерий.

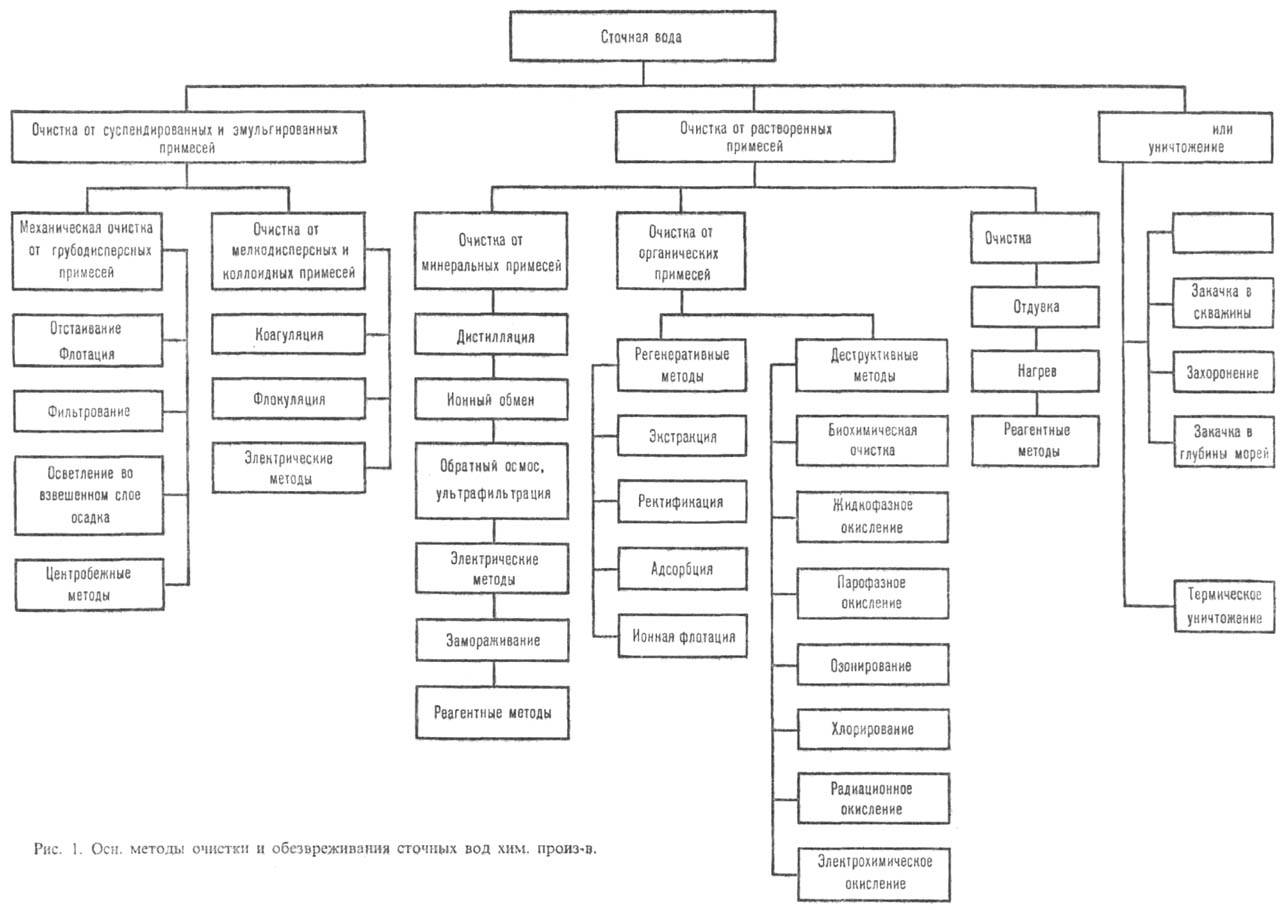

Классификация методов очистки.

Для потребления в оборотных системах и технол. процессах сточные воды подвергают

очистке до необходимого качества, к-рое зависит от вида хим. произ-ва. В пром-сти

применяют мех., хим., физ.-хим., биохим. и термич. методы очистки, подразделяемые

на рекуперационные и деструктивные. Рекуперац. методы предусматривают извлечение

из сточных вод и дальнейшую переработку всех ценных в-в. С помощью деструктивных

методов в-ва, загрязняющие сточные воды, подвергаются разрушению путем окисления

или восстановления; продукты деструкции удаляются из стоков в виде газов или

осадков.

Мех. методы используют

для предварит. очистки сточных вод. Хим. и физ.-хим. методы очистки применяют

раздельно, а также для достижения наиб. эффекта в сочетании с мех. и биохим.

методами; физ.-хим. очистка благодаря определенным преимуществам (см. ниже)

м. б. использована вместо биохимической. Классификация осн. методов очистки

приведена на рис. 1.

Мех. очистку осуществляют

методами процеживания, отстаивания и фильтрования для выделения из сточных вод

нерастворимых грубодисперсных примесей.

Процеживание через наклонные

решетки из металлич. прутьев (расстояние между ними 15-20 мм) или через сетки

с отверстиями 0,5-1 мм проводят для защиты очистных сооружений

от попадания со сточными водами камней, кусков дерева, тряпок и т. п.

Цель отстаивания (см. Осаждение)

- удаление твердых и жидких нерастворимых примесей. Для этого используют

отстойники периодич. и непрерывного действия, к-рые по направлению движения

сточных вод делят на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Загрязнения

с плотностью, меньшей, чем у воды (нефтепродукты, смолы и др.), удаляют при

всплывании их в горизонтальных и радиальных нефтеловушках, к-рые по устройству

мало отличаются от отстойников. Нефтепродукты, всплывающие на пов-сть воды,

с помощью нефтесборных труб удаляются на дальнейшую переработку. Степень очистки

60-70%.

Для повышения эффективности

отстаивания и всплывания примесей применяют тонкослойные горизонтальные и радиальные

отстойники и ловушки, состоящие из водораспре-делит., водосборной и отстойной

зон. Последняя разделена трубчатыми или пластинчатыми элементами на ряд слоев

небольшой глубины (до 150 мм), что ускоряет отстаивание и позволяет уменьшить

размеры аппаратуры.

Осаждение взвешенных частиц

из сточных вод интенсифицируют воздействием на них центробежных и центро-стремит.

сил в низконапорных (открытых) и напорных гидроциклонах. Для выделения тяжелых

примесей используют открытые гидроциклоны разл. конструкций, в т. ч. многоярусные,

где реализован принцип тонкослойного отстаивания. Среди напорных гидроциклонов

распространены конические, к-рые эффективнее открытых, но потребляют больше

энергии. В ряде случаев осадки из сточных вод выделяют в отстойных центрифугах

(см. Центрифугирование).

Тонкодиспергир. твердые

или жидкие в-ва выделяют из сточных вод фильтрованием через пористые перегородки

под действием гидростатич. давления столба жидкости, повыш. давления над перегородками

и вакуума после них. В качестве перегородок применяют металлич. перфорир. листы

и сетки из кислотостойкой стали, алюминия, никеля, меди, латуни и др., разл.

ткани, керамику и слои зернистых материалов (кварцевый песок, дробленый гравий,

коксовая мелочь, бурый или каменный уголь, торф и т.д.). Выбор перегородок зависит

от св-в сточных вод, т-ры и давления фильтрования, а также от конструкций фильтров.

При больших объемах сточных

вод используют фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры и барабанные сетки)

и с зернистым слоем. Фильтр последнего типа представляет собой резервуар, в

ниж. части к-рого размещено дренажное устройство для отвода воды. На дренаж

укладывается слой поддерживающего материала, а затем фильтрующий материал. Фильтры

с зернистым слоем подразделяют на открытые (высота слоя 1 -2 м), закрытые (0,5-1,0

м; напор воды создается насосами), медленные (для очистки некоагулир. сточных

вод, скорость фильтрования 0,1-0,3 м/ч) и скоростные (12-20 м/ч). Промывку фильтров

осуществляют очищенной водой, подавая ее в кол-ве 6-7 л/(м2·с) через

зернистый слой снизу вверх; для облегчения промывки слой иногда разрыхляют путем

продувки сжатым воздухом.

Для удаления примесей,

к-рые самопроизвольно плохо отстаиваются, используют флотацию. Наиб.

распространены установки напорной флотации. В них сточные воды сначала насыщаются

воздухом в напорной емкости при давлении 0,15-0,40 МПа, затем водовоздушная

смесь поступает во флотац. камеру, работающую при атм. давлении. В камере воздух

выделяется в виде пузырьков, к-рые, поднимаясь, захватывают взвешенные частицы.

Пенный слой, образующийся на пов-сти воды и содержащий загрязнения, удаляется

из камеры. Достоинства процесса: высокая степень очистки (85-98%), широкий диапазон

выделяемых из воды примесей, небольшие капитальные затраты, большая скорость

по сравнению с отстаиванием, возможность получения шлама меньшей влажности.

Для укрупнения дисперсных

частиц с целью ускорения процессов осаждения тонкодиспергир. примесей используют

разл. коагулянты (напр., оксихлорид и сульфат алюминия, алюминат натрия, сульфаты

и хлорид железа) и флокулянты (полиакриламид и др.), дозы к-рых зависят от концентрации

загрязнений. Напр., коагулянтная очистка включает след, стадии: дозирование

и смешение коагулянтов со сточными водами (в дырчатых, перегородчатых, вертикальных

и с лопастными мешалками смесителях); хлопьеобразование (в вихревых, перегородчатых,

водоворотных камерах); осаждение (в отстойниках или гидроциклонах). При электрокоагуляции

сточные воды пропускают через электролизер с р-римыми стал